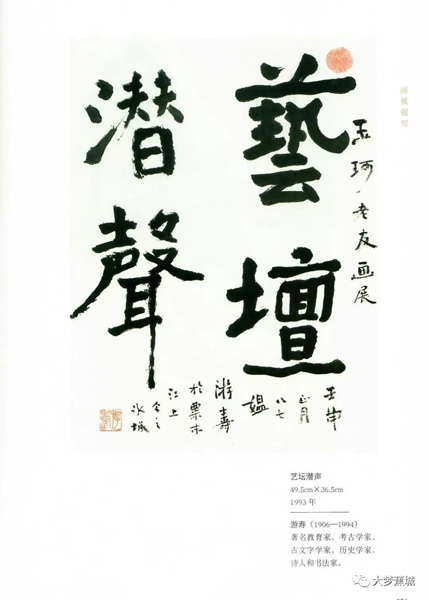

2022年12月20日收到宁德市一级编剧赖玲珠撰写的《潘玉珂:画与未画的日子》书籍(由新华社出版),甚是高兴。

赖玲珠从1995年走进潘玉珂到今天专著出版历时27年,真是一件不容易的事。我与赖玲珠认识已久,2008年宁德市蕉城区筹建蔡威事迹展陈馆,我任筹建组副组长,负责收集整理蔡威的有关资料,其中要拍摄一部宣传无名英雄蔡威的纪录片,自然想到宁德市本土专家级人士赖玲珠执笔脚本。这部纪录片精益求精、常看常新,得到军方和地方的广泛认可,在纪念馆里播放至今。

赖玲珠的笔头细腻,心也细,考虑问题往往让人有意外之喜,集子里不仅记录了潘玉珂的一生,而且收入了潘玉珂老人精美的兰花画,这让我感受到赖玲珠的用心和细心。

一

拿到书后,我爱不释手地翻了一遍,也许我是研究蔡威的缘故,所以特别关注有关蔡威的内容,发现有关无名英雄蔡威的叙述占了一定分量,有“初识郑长璋和蔡威”“再会榕城”“细雨闲愁”“他乡故人”“迁居‘悦来坊’”“话别”和“蔡威千古”等七个小节,在年谱里有5条写到蔡威。

书中叙述了潘玉珂第一次见到蔡威情形,是在1926年冬天的一个傍晚,“只见屋内一张小八仙桌,旁边坐着一位年轻人,他身穿咖啡色哔叽长衫,皮肤白晳,和郑长璋一样也是国字长脸,但他相貌清秀,书卷气十足,他正拿着一张报纸在看。”

书中记录了潘玉珂1928年考入上海美专后,第一次在上海见到蔡威时的场景:“潘玉珂一听说有人找她,立即跑到会客室,一脚还没踩进去,她就欣喜万分叫道:‘景芳,怎么是你?’‘为什么不可以是我呢?’……异地重逢,潘玉珂分外激动,她急切地想知道景芳被捕之后是怎么脱身的?他又是怎么来到上海的?他来上海干什么?他又怎么知道她在美专?”

从1928年春天到1931年夏秋,潘玉珂与三位闽东老乡蔡威、周泽万、林国章经常在周末聚会,这期间她知道蔡威在上海从事地下革命活动……

1982年的春节,蔡威的老战友宋侃夫、王子纲与徐深吉商讨正式启动寻找蔡威的家乡和亲人。也就在这一年潘玉珂离开宁德北上,于5月16日到达湖南湘潭,在大侄女潘铣家里客居了两年,其间她曾在长沙爱晚亭,伫立在蔡锷和黄兴的墓前,一任思绪纷飞,后来她在给侄女潘钧的信中这样写道:“我内心深刻地思溯人间究竟有多少没有墓铭的先烈?没有传记的伟大先烈?无名英雄的灵魂在世世代代波澜壮阔的历史潮流中不断滚滚翻腾,闪耀着银浪金波一一那就是英魂!我倚石栏远眺长沙风光,我沉然地想!想!”

蔡家从1931年开始寻找蔡威长达半个世纪之久,之所以杳无音讯,很重要的一个原因是蔡威的化名之谜没有解开,而解开这个化名之谜的人恰恰是潘玉珂。

“1960年的一天,潘玉珂正在宁德县城八一五中路写标语,突然听到背后有人叫她:‘潘先生’。潘玉珂非常惊讶地回头,只见一个年轻人站在跟前,潘玉珂觉得他的相貌似曾相识,但一时又想不起来在哪里见过,于是便轻声问道:‘是你叫我吗?’‘是的,潘先生,我叫蔡作祥,我父亲名叫蔡泽鏛(蔡威又名蔡泽鏛,乳名蔡景芳),我是他的儿子,我父亲以前也在上海读书……’‘蔡泽鏛?你是蔡泽鏛的儿子?’潘玉珂一时语噎,但她很快就恢复了平静。‘是的,是的,我听周泽万和林国章说,我父亲失踪前,您曾资助过他路费,您知道他去了哪里吗?他后来怎么样了?’蔡作祥急切地问。潘玉珂和盘托出。‘你能确定我爸是共产党员吗?’‘确定!他在上海从事秘密工作,改名蔡威,代号C小姐。’‘我爸改名蔡威,代号C小姐?!’‘是的,我能告诉你的,就这些……”

“一大早(1986年10月6日),中共宁德县委就派了一部小车来接潘玉珂,希望她以一位曾经资助蔡威烈士生前参加革命活动的老同志身份,出席‘宁德地县纪念红军长征胜利暨蔡威烈士牺牲五十周年报告会’,但是潘玉珂婉言谢绝了,自1984年2月从湖南湘潭回来后,她已习惯闭门不出。其间,全国总工会原副主席、中顾委委员宋侃夫在闽东宾馆接见了78岁的潘玉珂。宋侃夫问道:‘玉珂同志,对组织你有什么要求吗?你有什么困难?我们可以支持你,为你解决。’潘玉珂静静地微笑着,而后轻轻地摇了摇头,说:‘没有困难。我有个心愿,将我的画作献给人民,为人民服务,为社会福利服务。’”

“1986年年底,经政协宁德县委员会主席罗永锜大力支持和努力,潘玉珂被破格吸收为宁德县政协委员。为何破格?因为政协有个不成文的惯例:‘六十不进,七十不留’,而当时的潘玉珂已经78岁了。”

在潘玉珂年谱中写道:

1926年冬在福州“宁德会馆”初识郑长璋和蔡威。

1928年,考入上海美术专科学校西洋画系,不久与蔡威重逢。

1931年秋,倾囊支助蔡威离沪奔赴苏区。

1985年6月9日,在宁德军分区招待所,得到马文波将军和夫人金瑞英的接见。

1986年10月6日,婉言谢绝参加“纪念红军长征胜利暨蔡威烈士牺牲50周年大会”。

我花了一整天的时间,认真拜读,尽管出书之前我大体看过,但细细品读之后仍然让我十分震惊。我才发现1984年潘玉珂就写下:“我内心深刻地思溯人间究竟有多少没有墓铭的先烈?没有传记的伟大先烈?无名英雄的灵魂在世世代代波澜壮阔的历史潮流中不断滚滚翻腾,闪耀着银浪金波一一那就是英魂!我倚石栏远眺长沙风光,我沉然地想!想!”我不敢妄自猜测潘老文中的“无名英雄”的指向,但大概的方向是她所认知的革命者蔡威,这应该是不会错的。这时,无论是蔡家亲属,还是北京蔡威的老战友们,以及宁德地方的党史工作者都在寻找蔡威的路上,直到一年后的1985年才确认找到蔡威的家乡和亲属,而“无名英雄”的提出是1986年6月7日徐向前元帅的亲笔题词后,才让世人广为传颂。单就这点就让我惊叹不已,也许是我既认识潘玉珂又走近蔡威的缘故。1931年,潘玉珂老人与蔡威失联五十三年后,1984年就能有如此的联想,甚至坚信她所认识的蔡威是无名英雄,我不知要发出怎样的感慨。两年后的1986年,共和国元帅徐向前题词“无名英雄蔡威”,而宁德地方党委政府邀请潘玉珂老人出席纪念无名英雄蔡威的大会,她却婉言谢绝了。我想潘玉珂老人更是寻找无名英雄背后的一位“无名英雄”!

二

1986年期间,我曾因收集蔡威资料,三次走访了女画家潘玉珂。

记得那时潘玉珂住在宁德老城区小东门的前林路26号,离我住的“辕边井”不上百米。晚年的潘玉珂与她侄女潘钧住在一起。1986年,我和叶明祥同志曾三次走访了潘玉珂老人,已是78岁高龄的潘老精神尚好,手脚利索,穿着朴素,但十分干净整洁。我曾听赖玲珠说过潘老每天都喝牛奶,通常是热过的牛奶要放一会儿,等到牛奶表面结了一层皮以后才喝。我们在她住的一楼大厅边上采访潘老,潘老的讲述很慢但让人听起来很清晰,从她的表情和眼神中我能看出她对蔡威这位革命兄长的敬佩之情。她说:

“……我是1928年年底才到上海美术专科学校学习的,这时蔡威已经到上海了,我到上海一段时间后他来找我,他与在福州宁德会馆时的情景差不多,他还是老样子。蔡威对我讲,他是在上海同济大学读书,具体什么系我也不懂得,他对我讲是政治经济学这类的。当时在上海,还有两个同学,一个是福安县周泽万,一个是宁德城关的林国章,周在暨南大学读书,林在吴淞大学读书,我们四人关系比较密切,逢星期天,四人经常在一起,我住的地方是大家经常来的地方,林从吴淞来,周从暨南来,蔡从同济来,蔡距我那里最近。大家聚在一起,谈天探讨问题。……当时,蔡与周联系较多,有时他们叫我送信给周泽万,周泽万也叫我送信给蔡威。这样,我曾多次替他们传递信息,记得蔡的代号是‘C小姐’。

“在上海,蔡威有时还去散发传单。他脸色白净,为掩人耳目,用锅灰把脸抹黑,一直抹到脖子,然后穿上破衣衫,戴上破草帽,束着腰带,把传单带在身上,拉着人力车到闹市里,瞅准时机把传单取出,撒开。趁人去抢传单的混乱之际,拉着人力车跑了。他倒是一次次地闯过难关,没有出过事。有一次,他在撒传单时,我正好在街上,手上还拿着书。蔡威赶紧把破草帽拉下来,遮住脸。原来,他怕我认出来,会跟他开玩笑,坐上他的人力车,惹麻烦。其实,那时怎么会去开玩笑呢?我还会保护他呢。蔡威大舅林振翰在上海四川北路有一座别墅,那房子不大,也像现在人盖的石头房子一样,只有二层,二层楼上面还有一个小阁楼,统统用油漆漆过,在那一角落算是比较好的房子了。蔡威趁他大舅回四川去,委托他看管房子的机会,把这座房子当作开展革命活动的场所了。这座房子我去过,是蔡威同我一起去的,他还交代我,有什么要紧事,就去那里找他。房子在北四川路底,门牌是29号还是39号记不清了。他们开展革命活动时,我没有去参加。我们虽是思想上的同路人,但我和他们的关系还没有发展到一起参加革命那种地步。蔡威同志和我说过,他是十分相信我的,相信我会严守秘密的。印传单等事都是在那座房子里搞的,传单也是从那里发出的。

“当他一听到舅舅要回上海的消息时,有点着急了。他说,这下糟了,他舅舅的东西,值钱的被他卖了一部分。那时地下党组织的活动经费十分缺乏,有时是要靠自己去想办法的。正巧他舅舅对他文质彬彬的外甥比较信赖,把那幢别墅的房子钥匙都交给了他,于是,蔡威不仅利用了这个场所,而且也动用了里面的物质。

“1930年夏末秋初,我到四川路去找蔡威,那时已经好几天没有见到他了。走着走着,但见北四川路别墅那一段,警察全副武装,拿着警棍和枪,戒备森严,气氛恐怖,我不禁为之一震,我一走近,警察就大声喝道:‘你找什么人?’我马上说:‘听说林先生从四川回到上海,我来看看他老人家。’我当时的打扮、装束,特别是留在耳朵上面的短发,使警察误认为我是个小伙子。警察说:‘他现在不住这里了,你赶紧走。’原来这座房子有地下革命活动的事暴露了。当时,因电线短路不慎起火,报警后引来了警察。结果,地下活动的东西来不及转移,被发现了。在上海,蔡威熟悉的人很多,对他不利。出事后,他马上搬到外面去了。那天是失火后的两三天,有警察看守,对这座房子实行戒严。因我装束像小伙子,讲的事又比较对路,所以警察就没多大的怀疑。出事后两三天,他舅舅也回来了。

“后来的几天,我的心一直忐忑不安,老是惦记着蔡威,到底出了什么事呢?问也没地方问,查也没地方查。到了星期六,等到林国章、周泽万他们来时,才可以打听一下。他们不一定每个星期都来,所以我一直很急……

“自从那次失火事件后,蔡威隐蔽了好长一段时间,这段时间我很少见到他,但一直为他的安全而担心。革命者哪有不付出代价的呢?我常常用这个理由来自我解释,但更为蔡威的出生入死而提心吊胆。大约是失火事件一年后的一天,蔡威匆匆忙忙地来找我,一开口就说:‘我要走了。’我说:‘现在去哪里呢?’他说:‘也不知道去哪里。’又说:‘我急需路费。’于是,我把平时积攒下来的所有钱都拿出来资助了他。他从衣袋里抽出一块四川出产的夏布递给我,说:‘这正好是一件长衫的料子,你留着用。’我要他卖了作盘缠,带到路上用。他摇头说:‘收下吧!’愣了一时,我说:‘这次离别,何时再能相见呢?’一阵沉默后,他说:‘片纸只字也无法传递了。’就这样,他在沉默中离开了。

“后来遇林国章、周泽万,他们也不知道蔡威的下落。人去楼空,一晃五十年过去了。今天,令人欣慰的是,他留下了不朽的业绩。

“我在上海时,就是那么几位朋友,其中包括蔡威、周泽万、林国章等人。我在上海美专时,未曾给蔡威送我作的画,自从与他分别之后,我常常想起他,也一直在打听他的下落。我相信他的为人,相信他在革命道路上不会半途而废,更不会背弃他原来的信念。蔡威同志闪光的思想和崇高的形象,永远铭记在我心中。”

由于离潘老的家很近,我偶尔会看到她坐在房门口观察路边行人,这时我就会上前与潘老聊几句。有时看到潘钧,因为是霍童老乡,我也会打打招呼问问潘老是否在家,有时也会进门与潘老聊聊天。比如,潘老是绘画的,我就会问有没有送您作的画给蔡威?潘老就很明确地回答:“没有。”其实,我的潜台词是想问蔡威除了一件做长衫的四川夏布外,还有没送什么留着纪念的东西啊?但是,看着潘老那副认真思索的模样,我适可而止了。我发现潘老的思维敏捷,记忆力强,但我总觉得潘老理性多于感性,像她的“小伙子”打扮一样,个中除了女性的细腻和柔情外还有男性的刚强坚韧,诸如头发剪成像小伙子的发型,且终身不变等等。

我们在走访那天,同样与蔡威一样匆匆忙忙离开上海前往鄂豫皖苏区的王子纲(中顾委委员、国家邮电部原部长)时,王子纲清晰地说到组织上安排的路费是每人50块大洋,是往返路费,如果进不了苏区就回上海。所以,我更倾向于蔡威与潘玉珂“话别”,总要有个由头,那么路费也许是最好的理由,所以蔡威提到路费,也因此送出一块四川夏布作纪念。

潘玉珂是蔡威离开上海最后见到的一位闽东老乡,是蔡威匆匆忙忙挤出时间,甚至是有点超出纪律范围的举动。现在回想起来,我似乎更能走近蔡威,更能理解他当时超常规的举动。

首先,他与潘玉珂告别,实际上是通过潘玉珂与在上海的闽东老乡告别。其时,周泽万是共产党员的身份,蔡威、潘玉珂都已知。每周都相聚的老乡,突然失踪了,总得有个交代。同时,我以为更重要的是通过潘玉珂向他远在福建宁德的家人告别。当时,宁德籍在上海读书的就是潘玉珂和林国章,有谁回福建宁德,他们都会互通消息,带个信,捎点东西。因此与潘玉珂“话别”,意味着与宁德家人告别。

其次,蔡威在见面时其实已经知道接受党中央安排,前往鄂豫皖苏区创建无线电工作,但他只字未提去向。安排在离开上海的最后一刻匆匆忙忙与潘玉珂见面,也是蔡威精心思考过的,毕竟会相对保险点。去哪里?当潘玉珂关切地询问时,蔡威的回答是不知道。之后如何联系也是潘玉珂急切提出的,蔡威的回答是“片纸只字也无法传递了”。我不知道,当蔡威说出这句话时的心情是怎样的——伤感、残忍还是无情?这显然就是做最后的告别了!而潘玉珂是如何回忆的呢?“沉默,他在沉默中离去了。”这沉默两字包含着太多的东西,其实要说的话还很多,至少“为什么片纸只字也无法传递了”的疑问在潘玉珂心头,但是潘玉珂没有问。她是知道蔡威的,也是了解蔡威的,既然蔡威说到“片纸只字也无法传递了”如此肯定的份上,那是一定有缘由的,无需再问了,问了也是没有答案的,与其如此不如不问。就这样,蔡威想说的很多话不能说,而潘玉珂想问的事更多也无法问,只能沉默!在沉默中伤感地离别。我想我党的最高铁律“上不告父母,下不传妻儿”,说到容易,做到是难乎其难,没有经历过那种严酷的险恶环境是体会不出的,这需要有多大的毅力和绝断啊!

三

1985年10月9日上午,我和丁德润大校陪着潘玉珂老人去见马文波将军夫妇。马文波是6日到宁德,7日开始工作,先寻剑后找人了解核实情况。来之前,我已与潘玉珂联系过,谈话的那天上午,我和丁德润都在场。事后,丁德润在《追寻电台台长》书中,有一段专门描述了潘玉珂对蔡威的印象:“身高:1米7之间;脸型:方脸盘,下颌有点大,嘴巴有点翘;鼻子:鼻梁有点高;眼睛:双眼皮,眼窝微陷,眼睛很大,但有点近视,后来常戴眼镜,一副黑边的,一副是银丝的;眉毛:弯弯的,较粗且黑;发式:有时候留着像我那样的高分头;皮肤:很白很细,很嫩很嫩,嫩得就像起绒的样子,连女孩子的皮肤也都没有他那样白,那样细;性格:非常温和,不大爱讲话,待人诚恳,非常朴素,且很斯文,平时不大爱动,是一个标准的青年;钢笔字:写得很漂亮,与女同学写的一样秀气……”在近2个小时的谈话中,潘玉珂将自己与蔡威在福州的宁德会馆第一次认识、到上海重逢、交往,以及最后的告别一一详细叙述。座谈结束后,马文波将军夫妇亲自将潘玉珂送到门口。马文波将军回到座谈会议室时,感慨地对我们说:“看来,当年蔡威在上海和几位老乡来往很多,关系密切啊!”

潘玉珂自从这次与马文波夫人金瑞英认识后,一直保持书信往来,直到2005年2月金瑞英同志去世,保持了20年的联系,这一年的下半年潘玉珂老人也走完了97年的人生旅程。

1986年10月6日,宋侃夫等老同志到宁德参加“纪念蔡威烈士牺牲50周年大会”,潘玉珂虽然婉言谢绝了大会邀请,但第二天还是应邀与宋侃夫见了面。先是老同志座谈会,审定《蔡威年谱》和《蔡威传略》,随后邀请潘玉珂老人和蔡威亲属与北京来的蔡威老战友们一起合影留念。宋侃夫等老同志吩咐一定要请到潘玉珂,是我把潘玉珂引导到宋侃夫等老同志那里。照片里除了北京来宾就是蔡威亲属和潘玉珂,她坐在前左二,左一是宋侃夫的夫人苏俊,右边是肖全夫司令员的夫人,蔡威亲属中只有蔡威的儿媳妇作代表在前排右二,与马文波夫人金瑞英右一坐在一起。我当时作为工作人员见证了这一时刻,想不到在蔡威老战友心目中,潘玉珂是如此的重要。

如今,由赖玲珠撰写的《潘玉珂——画与未画的日子》终于顺利出版发行,我感到格外地高兴。我为我们宁德本土又推出一位名人而感到由衷的喜悦。记得我在北京时,与编辑《蔡威传》和《寻剑——无名英雄蔡威传奇》的出版界行家们探讨过潘玉珂女画家传记,北京的业内人士们认为潘玉珂完全可以作为中国“五四”后女性青年中极具个性的代表人物推出。

我想以上这些就是今天我写这篇文章的缘由所在。 □ 陈国秋