三 樊谷肯

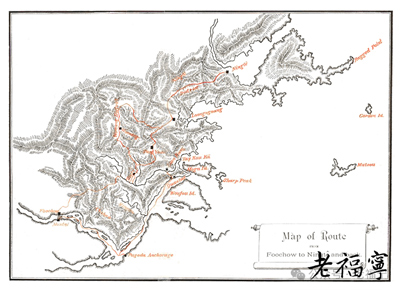

樊谷肯(A.E. Pfankuchen),德国人,1883年3月进入大清海关工作,曾任闽海关二等钤字手。1889年海关总税务司署统计科出版的《中国茶1888》(Tea 1888)收录了樊谷肯对福州至宁德茶叶种植、运输情况的介绍,同时附上了其绘制的福州至宁德运茶线路图,是书中唯一的茶路图。

《中国茶1888》中的福州至宁德茶路图

为使信息准确可靠,樊谷肯进行了实地走访,1888年(清光绪十四年)2月24日从福州出发,3月6日回到福州。根据旅途记录,从福州到宁德路上共耗费四天,行程达72英里(约116公里),其中,由罗源到宁德全程21英里,需从早9时行至下午4点半,耗费7个半小时,依次途经“起铺、园头前、乎国、水道岭、旺沙、丹亭、塔石、半天半土地、门东岭、界了、碗亭圭角岭、岭头、白鹤岭、宁德”(后7个地点被标注为茶区)。显然,这里的地名有误,而相同的错误也曾出现在传教士记录中(例如“塔石”),可见这种以讹传讹已有时日。一份本土史料恰可作对照,那就是罗源地区从清末流传至今的《路引歌》,记录了罗源至宁德古道沿途地名及风土物产,路线与樊谷肯所记一致。经文史学者谢飞峰、陈仕玲先生比对解读,正确的地名应为:起步、皇头前(杭山)、护国、水槽岭、王沙、坛亭、叠石、半天观、满盾岭、界首、湾亭、岭头、白鹤岭、宁德。而至于原文中还提及位于湾亭的“圭角岭”,经研究古道多年的李剑平先生走访多位当地老者,方才确定其本名为“鸡角岭”,因山路旁原有一块鸡形石而得名,后石头崩裂,附近又修建坟墓,旧貌不再。

梵谷肯从罗源至宁德的路线

值得一提的是,为了绘制地图,樊谷肯在白鹤岭古道上待了三天,樊谷肯自述:“我在山上待了三天,想为这张地图增添更多细节,但终因大雾作罢。当地人告诉我,雾气有时会在山间萦绕不散达二三十天。我没有再驻留,因为似乎没有云开雾散的迹象。”而不知是否因为视线欠佳,在这张茶路图上,没有绘出三都岛。

四 郑师姑

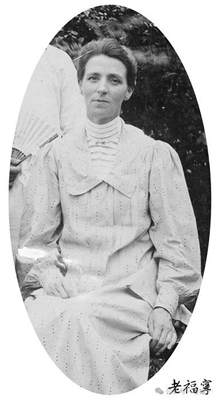

郑师姑(Kate Louise Nicholson,1869-1954)1869年出生在澳大利亚维多利亚州,后加入英国圣公会女布道会(C.E.Z.M.S.),1898年10月由墨尔本乘船来华,驻福建宁德,人称“郑师姑”。1899年(清光绪二十五年)的一天,郑师姑在福州参加教会会议后返回宁德,将旅途见闻写信寄给远在家乡的父亲H.M.Nicholson。1900年3月8日,墨尔本当地报纸《The Herald》将信件刊登在第三版,加以标题——“一位女传教士在中国的见闻——从福州到宁德的生动游记”。以下为罗源至宁德的片段:

第三天,景色分外美丽。刚离开罗源,我们便沿着缓坡,向上走了约3000英尺(约900米),进入群山之中。漫山遍野都是梯田或稻田,中国人甚至可以在山顶耕作。

我们路遇一些男人,他们挑着沉甸甸的茶叶(通常有120磅重)(译者注:约108斤)。这些穷苦的人就这样负重翻山越岭,有时筋疲力尽,累死在路旁。

在许多村子里和山坡上,我们与水牛擦身而过。它们大多用于犁地,牛奶通常供给城里人饮用。这比养奶牛更赚钱,也更划算。这些水牛,像奶牛、狗等其他中国动物一样,讨厌陌生人,常在有人靠近时吵吵嚷嚷。

当天,我们穿过成片美丽的竹林,和维多利亚州那些高大、似芦苇般丛生的竹子不同,尽管这里也有,但我此时所见的竹子秀丽、挺拔,嫩绿和金黄相间,精致、轻柔如同羽毛。这条路经常有老虎出没,听说去年就有个男子命丧虎口,但如今熙来攘往,已比早前安全多了。尽管如此,人们还是尽量避免走夜路,这是老虎外出觅食的时候。

大约下午4点,我们站在山巅,俯瞰身下的谷地,黑压压的、异教的宁德城就在那里。远处是壮观的三沙流域,或称三沙湾,成千个岛屿散落其间。美丽的山峰,钻破湛蓝的水面,耸立四方。

郑师姑所走的应当是白鹤岭古道,如前所述,这是宁德至福州的重要茶路,而路上主要依靠挑夫,俗称“福州担”。文史研究学者甘峰先生曾采访挑过“福州担”的陈庆珠老人,据其回忆,从宁德县城出发,经白鹤岭官道前往福州城,需要四天半(半天为水路),“一挑茶叶,铁定一百二十四斤,没有好体力,是吃不了这碗饭的”,这些都与郑师姑记录相互印证。挑夫往往身处社会底层,为生计而从事繁重劳动,甚至不顾性命,流传于宁德一带的民谣《福州担》即细述了挑担之苦。

为何福海关已开关,福州至三都澳有轮船往来,却仍选择白鹤岭古道运茶呢?据1900年《三都澳口华洋贸易情形论略》记载,虽然部分茶叶已装轮船运往福州,“惟春之茶竟多由旱道进省,实因彼时业茶各商尚未决计装运轮船,闻其既虑货物由轮船装运,偶遭意外,货本无存,又虞挑茶脚夫或因谋生乏术,酿成事端,致商情畏缩,时有戒心,然而头春之茶,既须赶运到省,以应早日开盘,冀得善价而沽,岂容稍滞,其不得不先由路挑进省,此亦贸易场中争先获利之举也。”

此外,郑师姑写到的老虎吃人事件则是一份罕有的记录。在宁德旧地方志中,清乾隆以来即不见虎患记载。郑师姑所记虽为听闻,但可信度较高,证明19世纪末仍有华南虎在宁德周边山区活动,对行人造成生命威胁。

郑师姑对竹子着墨颇多。她在家乡维多利亚州见到的竹子可能是毛竹。据记载,毛竹于18世纪传入澳大利亚,以其经济、园艺价值受到重视。郑师姑在宁德所见的竹子则可能是黄竹。黄竹较毛竹更为纤秀,是宁德名产——竹枕所用原材料。

五 陈师姑

陈师姑(Winifred Louisa Crabee),英国圣公会女布道会传教士,据《基督教传行中国纪年(1807-1949)》记载,其中文名为陈心恬,1915年来华,初驻福州,后至宁德工作。1934年4月,陈师姑撰写的《饺子先生的路》一文刊登在《Eastward Ho!》上:

我们都了解道路的魔力,因为它蜿蜒盘旋,或翻越山峰,或潜入深谷,通往也许无人知晓的远方。在徒步旅行时,我们是多么渴望探索新鲜而未知的事物啊!大概没有哪个国家的道路比中国的更古老了。它们向四面八方延伸,连接了无数的大小村庄,数以百万计的劳动者背着沉重的货物往返其间。少有中国人会这般吟咏:

“大路宽广,心情舒畅,身无负担,漫游四方”(译者注:加拿大诗人Bliss Carman诗句)

中国的古道历史悠久,也许是世界上最古老的,在几百年前由无名的工匠修建,尽管如此,今时今日没有哪个国家的道路新修得如此之快……在我居住的福建宁德,尽管风气保守,但我们在工作中发现了同样的精神面貌。人们似乎突然意识到这样一个事实:城市和郊区的狭窄、粗糙、不平的道路,完全不宜于行走。妇女比以往更乐意外出,而女学生必须步行上学,因此,道路的状况或许已被正告予她们的丈夫、父亲。在以前,这些男人们只是相互说说,不会付诸行动。

我们在宁德可以到处畅行,而不用留意脚下,防止摔倒,这很大程度上要归功于一位身为基督徒的老人的倡议。这位老人一般被称作“饺子先生”,因为他过去经常做饺子,一边布道一边在街上卖。

……

由于他的真挚、热情,他从官员、士绅等人那里筹得许多钱,并从一个年久失修的衙门(地方官的官邸)买了大量珍贵的石材。现在,经常可以看到他穿着长衫,身形瘦削,站在路上指挥施工,同时热心地向苦力们宣讲天国的好消息。所有经过的人都带着感激和亲切的微笑,因为他广受爱戴和尊敬……

陈师姑对宁德道路的描述饱含感情,对古道历史之久、绵延之广、与民生联系之密切颇为感叹。她还提及民国时期,风气渐开,人们对出行的需求日益增加。根据甘峰先生《民国初期宁德县城与省城之间的陆路交通》,国民政府多次筹建途经宁德的省际道路,但因抗战等原因搁置,根据1943年的《福建省水陆交通里程图》,宁德至福州道路一直处于未修状态,陆上交通仍然依靠白鹤岭古官道等旧路。

在官方力不能及的情况下,民间的力量格外引人注意,例如文中提及的“饺子先生”,他筹资倡修宁德的部分道路,范围可能涉及城内外,而所用的部分石材来自宁德县衙。据年逾九旬的姜伯夷先生回忆,这位“饺子先生”应当为“鱼丸先生”,姓张,是宁德早期基督徒之一,靠经营鱼丸发家,时常挑着摊子走街串巷,乐于传道、行善,闻名乡里,其儿子为民国时期宁德名人张仁山、张璚城。鹤场吟社“海·天”六唱折枝诗,诗人黄以褒先生曾作一首:“一碗鱼丸搓海味,全家从教上天堂”戏谑张家。

查张氏宗谱,可知这位老先生本名为张起鹤,字进明,号九皋,生于1866年。文史学者郑贻雄先生曾于2011年采访张氏族人,并撰写《张璚城 蔡汝梅二、三事》。据文章记载,张璚城父亲名为张恒明(与族谱记载有别),经营鱼丸及面食,是一名有文化、热心公益的基督徒。“除自己带头捐献外,还亲身向乡亲劝募,筹集资金用于修桥补路,城内的状元里、竹兜街、学前街、西门路、下尾街,曾由他发起疏浚路沟,铺平路面。为节约资金,他带人去城外收集石料,雇人抬回来堆在张家祠堂的院子里,请来浙江泰顺师傅加工,用于铺垫路面。”由于到处募捐,还获得了“张乞丐”的称号。“1928年,福建省省长萨镇冰来宁德赈灾时,听了当地官员的汇报后,很受感动,曾赠送‘乐善不倦’匾额予以褒扬。”

六 金师姑

金师姑(Katharine Mary Griggs),英国圣公会女布道会女传教士,据《基督教传行中国纪年(1807-1949)》记载,其中文名为金真洁(或作金精洁),1920年来华,初驻罗源,曾在闽东多地传教。

在金师姑工作的民国时期,交通方式已较为丰富。1938年,金师姑曾撰文细述“我们有五种不同的旅行方式。如果我们想去河流上游,或者穿越据说可以容纳世界上所有海军的美丽的三都澳,我们就乘坐木帆船。木帆船是一种张着帆布的木船,到达的时间完全取决于风和潮汐。如果我们想要穿越平原或上山,我们可以乘坐肩舆,以每小时三英里的速度前行。越瘦越便宜,越胖越贵。另一种旅行方式是乘轮船沿海岸而上,但那并不完全是一件享受的事,因为你永远不知道在到达目的地之前会不会退潮。更现代的旅行方式是乘公共汽车——通常载客16人,但去年夏天我乘坐一辆车,数出了41名乘客!如果你不能从门进去,就得从窗户进去……最后也是最好的旅行方式是步行,我几乎所有的工作都是靠步行完成的。”

1947年春天,金师姑从古田往东开始了为期六周半的巡游,拜访了22个城镇和村子。她从古田出发,经过鹤塘、杉洋,步行来到宁德。

在(杉洋)停留几日后,我起身去宁德,我早期曾在那工作。我带了一个人一起翻山越岭,因为路上行人不多,如果掉入深谷,将无人知晓。早上8点出发时,浓雾弥漫,寒气逼人。当爬山的路程过半时,我们进入了一个冰雪世界,令人惊奇不已。每棵草的叶子都被手指那么厚的冰坨裹住,所有的树都挂着冰柱。路两侧的竹子被冰雪压弯,组成一道道拱门。为了防止日本人深入,路的许多地方被挖出巨大的缺口,有些架着两三根小圆树枝。我们常常得先除冰,才能通过。我们发现,在跨河的光滑的木板上走路,实在无法保持平衡,所以我不得不六次蹚过冰冷的河水。新的问题随之而来:如何上岸?岸边满是被冰覆盖的蕨类和草,踩上去非常光滑!

终于,在走了18英里后,我来到了一家小诊所,护士热情欢迎。第二天,在纸伞庇护下走了一段距离后,我发现伞关不上了,因为它被冻住了!

……

回程是另一条路线,我们艰难攀爬了三英里,在山顶得以一览壮丽的三都澳全景,视野一直延伸到太平洋。在一个富庶的基督徒家里住了两晚后,我们发现自己被群山包围,村子里几乎所有人都是基督徒。我们每天白天上课,晚上聚会。

我们拜访了更多地方。有的住着一户基督徒,有的住着两三户。多数情况下,我住在阁楼里,完全靠中餐生活。一个人对不适、不便之处的习惯能力可以令人惊讶!即使外头已经结了厚厚的霜,我们也能设法保持温暖,全然不顾房间的窗户没有玻璃、用餐都在露天的庭院里。不走动的时候,火笼给我很大的慰藉,我在室内也整天穿着户外的衣服。这是唯一的办法。

因金师姑是从杉洋来宁,其所走的应当是石壁岭古道,而归途则走白鹤岭古道。

金师姑提及石壁岭古道因抗日而被有意破坏,这与地方史料相互印证。据李剑平先生《白鹤岭古官道》摘引史料,1941年,国民革命军陆军第七十军207团发文要求宁德县政府:“希贵县继续组织民工破坏队,迅速彻底破坏由宁德县城通飞鸾、后湾及漳湾各沿海道路,宁德至叠石、溪源及洋中各乡村道……以利作战。”后因破坏点“殊嫌过少”等情况,陆军第七十军司令部再向宁德县政府发出《察勘长连罗宁四县破坏线路应行改正要点》公文,要求将石桥上的石板拆除,“无论古迹、风水或风景关系,均应不惜牺牲,予以彻底破坏”,因此,白鹤岭古道一些地方被凿去半幅,留半幅通行,湾亭村后的宦溪古桥被拆除,石壁岭古道也有若干处被破坏。据姜伯夷先生回忆,破路行动未能对日军造成实质性影响,反因影响出行而致民众怨声载道。金师姑此行是1947年,日本侵华战争已结束,道路破损处却仍未修复。

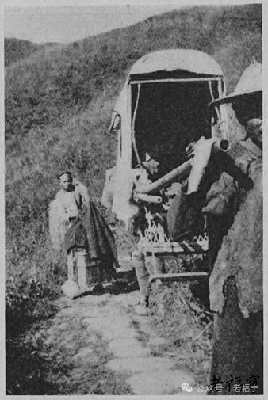

挑夫

除上述以外,其实还有许多西方人曾在宁德古道上留下过行踪,比如罗为霖牧师(Llewellyn Lloyd,1850-1931)、司达牧师(一作师达,Leonard Harry Frank Star,1863-1941)、韩美宝医生(Mabel Louise Hanington,1875-1966)等,但是从目前所见资料来看,着墨不多。例如1896年4月19日司达牧师在宁德各乡镇巡回布道时写道:“我们走过福建的道路和河流,翻过高山和深谷,穿过茶林和竹林,到处都是壮丽的风景,春花最为美丽。”在宁德圣教妇幼医院初创时,首任院长韩美宝医生曾连夜急登白鹤岭,救治一位病危的产后妇女,无暇顾及沿途景色。

百年悄然而过,古道依旧蜿蜒于宁德山间,只是不见了那些曾往来穿行的文人、仕宦、商贾、挑夫、西洋教士、海关洋员,华南虎更是绝迹于山林。虽然古道总体得到了较好的保护,但有些早已被水泥覆盖,有些重归于荒榛草莽,这与历史何其相似,总在遮蔽与遗忘中延续。宁德古道还有许多故事,或存在于岩壁之上,或存在于故纸堆里,或存在于耆老口中,等待人们发掘。 □ 李伟