最近,在《百度》Ai十总结全网60篇结果上,看到关于戚仕浩在宁德县委报道组工作期间,最经典的搭挡是叶辉玲。两人在1982年共同从事新闻采访工作,合作密切,形成了高效的新闻创作团队。

多年前的往事又被勾起了思路,历史画面又重现眼前……

1982年,春节刚过,一天傍晚,我过去的老领导原副县长叶伯安的大女儿叶珍玲,兴致勃勃地带她妹妹叶辉玲,来到县政府广播站宿舍楼找我。这时,我全家人围在拥挤窄小的圆桌上用晚餐。两位仙女般的美女亭亭玉立突然降临,让我措手不及。她俩没有地方坐,站着说话。过去我们都在县政府大院宿舍里,看她们长大,所以今天看到她们,我感到特别亲切。珍玲说:“辉,今年毕业分配回县,希望老戚叔叔多多关照。”

第二天一早,我就赶到叶县长夫人陈美恩家拜访,两位姐妹也在场。我询问辉的今后工作打算。她说:“档案已寄到县教育局等候分配。最好去能发挥本人特长和兴趣的单位,如县报道组工作。”见到叶县长夫人陈美恩,让我不禁想起叶县长,他在世时平易近人,态度和蔼。是宁德干部群众爱戴的老革命县长。当年,我20岁出头,在县文教局工作,他关心帮助过我,我忘不了这份恩情,我满口答应尽力帮助辉实现理想。

这期间,“文革”后下放宁德七都的林谋荣,我们报道组的原组长,已经是《福建日报》社理论处副处长,他在电话里对我说:“叶辉玲是我处业余作者,福建师大政教系优秀学生,有很强的写作能力。你要争取把他从教育部门挖过来!”我向领导作了汇报,并做了不少争取与协调工作。最终,得到了县委书记杨家盛和分管副书记林思翔同意,与教育部门达成协议:先借一段,能适应工作后再调动。档案关系仍先放在县教师进修学校。后经过半年实践,小叶表现好,适合做新闻工作,编制才转到县委报道组。

老人种树乐哈哈

这年春天,小叶第一次单独去采访植树节。她跑了一个上午,汗流满面,高兴地告诉我:“组长,请看这就是我的稿件。”“抓到什么大鱼了,这么高兴!”我边说,边接过一张纸。上面标题:“老人种树乐哈哈”,3月12日上午,雨过山青。宁德县城关红旗街道老人会的37位老人,精神饱满地在天皇寺后门山上种树。79岁的老红军离休干部赖存芝和新四军原女排长、离休干部周云,干得十分起劲。半天时间,老人们种下杉树苗300株。他们说:“植树造林是件有意义的事,我们要为后代造福。”

文章虽然短些,我还是挺欣赏的。新人新作开门红,很快被《福建日报》“八闽快讯”栏目采用。小叶充满信心,高兴得也跟植树老人一样乐哈哈!

从此,我下乡写稿,更重视以老带新,培养新手。每次下去,都带她一起采访。从现场提问、记录、分析材料、动笔写稿等整个过程,都教她如何掌握。她很虚心学习,悟性高,手笔快,带几次下乡,基本都掌握了。不论山区农村,海岛畲寨,都能吃苦耐劳,完成任务。

支提寺与白牡丹

回忆与陈声扬、叶辉玲一起采写“支提寺与白牡丹”的日子里,把古寺、美女、牡丹花连成一篇文章,真有一段难忘的故事。

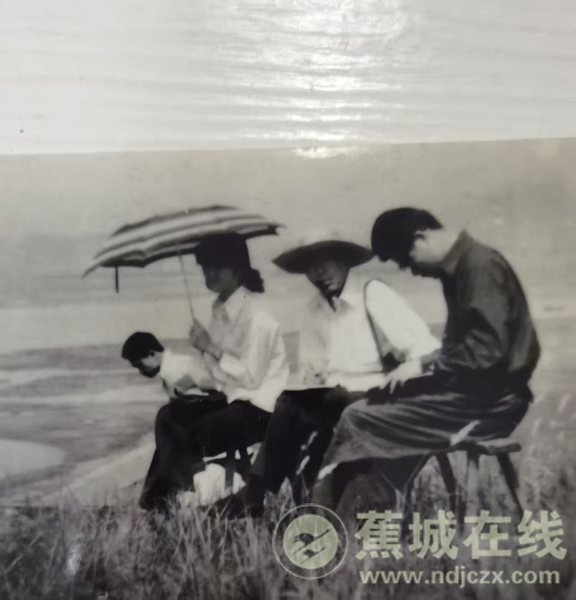

那是1982年初夏,由我带队,本组记者陈声扬、叶辉玲和县委对台办叶明祥、龚长青以及电视台阮建兴等六人,兴高采烈地去千年古刹支提寺采风。

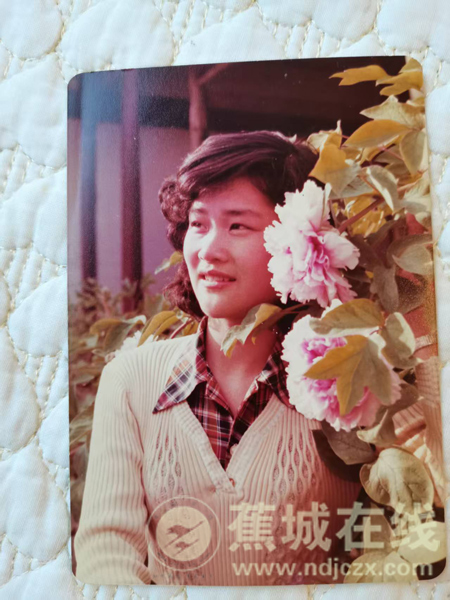

支提寺与白牡丹采访团队,后排撑伞为叶辉玲

清早,我们坐宁德城关至虎贝乡班车。一小时后,来到虎贝乡新厝村。从这里出发,步行要走四五个小时山路,一路上山道崎岖不平。年轻小伙子精力充沛,马力十足走着,小叶姑娘也能紧跟上,就剩下40多岁的我和声扬总慢半拍。不觉走了五公里,到了高峰耸立的天峰亭自然村,只见一座高大雄伟的悬崖十分险峻,这就是革命遗址百丈岩,是当年叶飞、阮英平战斗的地方。1936年,九名红军战士在掩护战友撤退后,弹尽粮绝,被逼上岩顶,宁死不屈,跳崖壮烈牺牲。至今,崖壁上还有叶飞题的“百丈雄风”四个大字。大家仰目望去,大字红色光芒,震撼人心。

从这里起,越走路越陡,山越高。高山林密,地势险要。东有龙潭峡,西有虎岩头,南有五虎头,北有九肩岭。方圆30公里崇山峻岭全是革命根据地。叶辉玲回忆说,这里是我的家乡,父亲叶伯安曾带领的地下游击队就在这一带活动。父亲当年生龙活虎,又当队长又当机枪手,作战冲在先,屡建奇功,成为闽东人民游击队一员虎将,坚持武装斗争到最后胜利。直至1949年8月15日,叶伯安率游击队配合解放军188团解放宁德。他任新生的县人民政府筹备会副主任。小叶越讲越起劲,大家越听越高兴,不知不觉支提寺到了。

当天下午,就在寺内外附近参观游览。经过牛栏时,和尚指着一头牛说,你看它在跪拜我们。这是一头神奇的牛一直跪着。原来有一番奇特来历:山下霍童镇牛贩买来屠杀的,准备进食品站时,它停下来,跪在路上双眼泪汪汪,长跪不起!行人纷纷驻足围观,一位好心长老,募捐到钱,后续牛得以送到支提寺放生。从此,这头牛干活特别卖力,平时关在牛栏里,见和尚带人来,就下跪致谢。大家看到这一幕,深受感动,动物也有感恩之心,我们做人更应有报恩之情。

晚上,钟声响后,驻寺和尚开始晚功课。我和小叶站在大殿门外观看。他们排成队,沿殿来回走动,整齐的诵经声回荡四壁,悠然悦耳。来回走了一小时才结束。这时,大雄宝殿静悄悄的,显得安静肃穆。忽然跑进来一个帅哥和尚,一个人起劲地跪地拜佛。膜拜一次又一次,每当下跪时,脸伏在垫上,双眼斜视着我们,一次不够又看一次。小叶也看到了,她对我说:“组长,你看他特别用功,但眼神却偷偷看过来,是什么意思?”

我半开玩笑答道:“和尚也是人做的,难得见到你这么漂亮的美女,自然要多瞧几眼啊!”小叶听了不语,接着说:“组长,我们回去好吗?”说着就这样走回房间。

夜深了。我一个人溜出来,此时,明月照亮整个佛寺。宝殿静静地睡觉了。平坦的石板条,远处天王殿屋顶的棱角,和那一大簇一大簇红色牡丹花,以及风吹过来摇曳不定的枝叶,都沐浴在朦胧的月色中,带有几分神秘色彩。这就是深夜古寺的精灵,飘逸朦胧,让人触景生情。

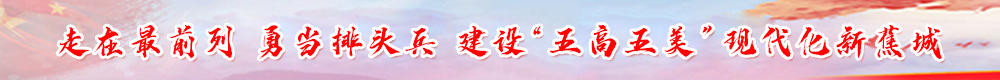

叶辉玲在支提寺与白牡丹采访照片

第二天,分工负责,分散活动。我们报道组采访大悟室白牡丹。清晨,我们三人从大门左拐,沿着小路石阶而上,只见群峰云雾缭绕,一片茫茫云海。山间鸟语花香,山林郁郁葱葱,春意盎然。导游介绍:大悟室海拔千米,山高水冷。这里是县医药公司生产基地。我们望着层层山坡,一层高一层看不到顶,数万朵白牡丹花,长得精灵旺盛。高的一米多,开着七八朵花,小的七八十公分,二三朵花。远远望去漫山遍野,全是白灿灿的花朵,阵阵清香,沁人心脾。边走边欣赏,津津有味。“大悟室到了!”不知谁喊了一声,我们赶忙奔去,此时,烟消雾散,一轮红日喷薄而出,金灿灿的阳光,倾泻在满山遍野的牡丹花上,流银闪金,灼灼生辉,令人流连忘返。

管理花园的贤真和尚介绍说,牡丹花不但是观赏植物,而且还是中药材。根皮,俗称“丹皮”,是一味凉血、清热、散瘀的常见药。他还介绍牡丹种植和管理方法。这里每年为外地提供20多万株花苗。发展中药材生产,有益于人们健康,这多好啊!

弹指一挥间,40多年过去了。当年“支提寺与白牡丹”一稿署名:戚声玲,发表在省《科学与文化》杂志和其他报纸上。如今,比我年长4岁的大哥陈声扬已不在了。他一辈子拿笔杆子,奋力在宁德新闻战线上,任劳任怨,埋头苦干,那始终温和可亲的个性,让身边的人感到一股很强的亲和力。可惜,在一场睡梦中安然走了!报道组的最佳搭挡,我终身难忘战友!岁月不单给你忧伤,它也给你带来喜悦。戚声玲笔名中的辉玲,却给我们带来喜悦和骄傲!她从老区基点村山沟沟里长大,成为了厅级领导干部,也为报道组带来一份荣光。

三都岛上荔枝红又红

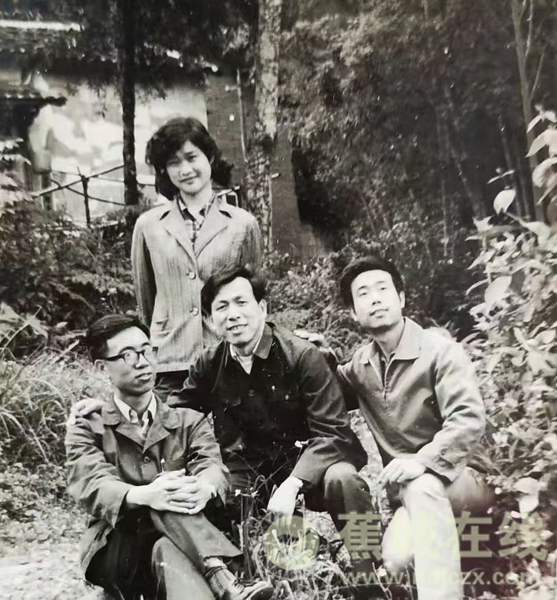

叶辉玲执笔的一篇报道:《玠溪大队多收粮一千二百担》登于8月21日《福建日报》头版。说的是三都岛上玠溪村,发动群众开辟荒滩种水稻,第一年成功的事。这个村盛产荔枝,在一个荔枝大丰收的日子里,我们受邀采访了玠溪村。因此,采访早稻丰收与荔枝联系在一起了。

那是1982年农历六月初五,星期天。我在报道组办公桌台历上记载:“今天,我和叶辉玲应三都公社党委书记薛伏成邀请,采访玠溪塘早稻丰收。”

在海岛采访驻岛部队,左2叶辉玲

玠溪村是农业生产大队,当地社员每年9至10个月,以番薯为主粮。今年夏粮丰收,农民欢天喜地,能收获到香喷喷的新米饭。一些老人一辈子没吃过自家门口海滩里长出的稻米,无限感慨地说:“今天能吃上六月早米,全靠党的三中全会政策好!”

在围塘指挥部,薛伏成书记安排我们住下。他这段也住村里,一定要留我们过夜。原因一是老薛和叶伯安同是五六十年代,宁德县的副县长,一起住县政府内,今天见到叶辉玲特别高兴。原因二,我在对台办工作期间,经常到三都采访,在写稿上得到薛书记帮助支持,成了好朋友。因此,我们只好客随主便,留下来过夜。

这天上午,我们走访丰收的农户,到田间地头与社员交谈,倾听他们丰收的喜悦感言。下午,与围塘指挥部人员座谈。晚上,就在简陋的住处,加班写稿至深夜。第二天一早,薛书记对稿件作了补充修改。从他频繁点头含笑的表情中,可以看出他对文章是满意的。他非常高兴地带我们到村外荔枝树林里,去享受这里特产,核小肉甜的玠溪荔枝。这时只见一片大树林,枝头挂满沉甸甸的红色果实,有的社员在树上摘荔枝,有的社员在树下分拣捆扎,一罗筐一罗筐地从树底下,排到小道路上,准备运上汽车,销往岛外,整个村庄洋溢着荔枝丰收的喜悦!海风吹来,村里村外一阵阵荔枝的芳香,果农红光满面,洋溢着丰收的喜悦和欢笑。

薛书记亲自带我们坐在树下谈心,品尝水果。我不客气地剥开荔枝皮,露出水淋淋的雪白果肉,那甜蜜的汁呀!沁入嘴里,全身都感到甜蜜蜜的。我望着身旁犹豫不决的小叶,你还不动手?我劝她别客气,大胆一点吃呀!机会难得,别辜负了薛书记的盛情款待呀!她才慢慢地伸出手。我们并排坐在草地上,一边吃荔枝,白的滚滚圆塞进嘴里,立刻带点红的小小核吐出来,多开心呀!一边吃,一边看着海上风光。阵阵海风吹来,把昨夜通宵达旦赶稿件的疲惫都吹散了!趁着这难得的时光,我与她交流谈心,来到报道组上半年的感想。她说:“到报道组经常下乡,与别单位干部比,多一个写稿任务,工作确是很辛苦,任务也很繁重。哪一次下乡过夜,没有加班写稿呀?但一想起文章见报了,就感到欣慰,看到自己辛勤劳动有成果,就比如眼前树上红红点点的荔枝,丰收的喜悦感到欣慰,甜蜜的果实感到心安理得,我们在为新闻事业做出一份自己的贡献!”小叶,一个女大学生,在新闻工作实践中锻炼成长,她感到无比光荣和自豪。

先为“大家”后“小家”

《福建日报》1982年6月9日二版头条,刊登长篇通讯“先为大家后小家——记省供销系统先进工作者崔志谦”,署名:宁德县报道组叶辉玲、戚仕浩。还加编后:“正确对待两个家。”

那天清晨,我与她一起坐班车从城关到虎贝公社50多公里,上午立即投入采访。当时虎贝供销社营业员崔志谦,正在柜台上忙着做生意。我们只能拿着笔记本站着,见缝插针,边站边采访。中午,吃完午饭后马不停蹄继续干。走进供销社找职工座谈,又到社员群众家里收集大家反映。晚上,住在公社简陋客房里。连夜分析材料,整理素材,分工写作,由小叶执笔完成长篇通讯任务。小叶的家就在2公里外的中洋里村,她心里很想回去看一看年迈多病的伯父。我劝她明天回家看望亲人。上个月,我们一起去支提寺采访,小叶经过虎贝没回去,这次又不回去。我开玩笑说,你不要像大禹治水三过家门而不入呀!真的,她有这种敬业精神,为了不影响发稿,第二天一早坐上了一天一班的公交车回县,又失去一个难得探亲机会。我们一到城关就发稿。过十几天,办公桌台历上出现一行字:“皆大欢喜!崔见报啦,小叶”。

这次长篇稿件由小叶执笔,说明他的人物通讯写作水平大有进步。

离开报道组很多年后,小叶想念起报道组生活。她写信给我,信中说:“组长,跟您工作一年多,受益匪浅。工作繁忙,体虽累,心却怡,所以当年我‘以组为家’的观念愈发增强了”。是的,报道组工作是我舍命地干,那是一种从内心迸发出来的干劲。过去十几年在教育局工作,还是属于“只可利用,不得重用”的对象,如今完全不同了。从逆境中过来的人,好像身上蕴贮着某种暴发力,干劲像喷出火焰一样炽热。所以,提出“以组为家”口号。白天下乡采访,晚上到办公室加班写稿,第二天一早就去寄稿件。

有一次,省电视台记者来采访,正逢上八月中秋。为了让外地客人感受到传统节日的快乐,我与叶辉玲两人,也顾不上回家吃团圆饭,而改在县政府食堂里,买点快餐似的小碟碗菜。三个人在报道组办公桌上“设宴款待”。对其他记者也一样热情接待。我们笑谈,这也是“先为大家后小家”呀!我没日没夜的工作。幸亏得到家人理解和支持。“贤内助”开玩笑地说:“你把家都搬到报道组去了,难道跟报道组结婚不成?”

县报道组设在县委办公楼二层,与宣传部连在一起,三层就是县委书记办公室。杨书记天天看报纸,一有见报就来了,他还提供线索让我们去采访。一次,全县对虾第一次大丰收。晚上八点了还来叫我们一起去报道。今晚他神秘的笑脸上,让我们捉拿不透。原来现场采访后回到组,司机送来一袋鲜活蹦跳的大对虾,其中也包括款待小叶爱人范迪安。

扶植后辈,责无旁贷

1982年伊始,报道组处在火热的激情燃烧的岁月里。在这之前,1979年,2月20日。《福建日报》头版头条刊登重大新闻:“从搞政治运动转到搞生产建设,集中主要精力把农业抓好——宁德县委为适应党的工作重点转移,采取措施,从文件会议中解脱出来,分工负责,加强领导,并发挥各部门的职能,努力把农业搞上去。”这爆炸性新闻,光题目就有81个字。把宁德县委报道组知名度上升一个崭新高度。

两年后的1981年5月19日,《福建日报》头版头条新闻爆炸开了:“适应实行多种责任制后的新情况——南埕大队、县植保站签订防治病虫害合同”配短评:植保工作的一种好形式。

左1林谋荣是团队指导,后立者叶辉玲

接着《福建日报》头版一千八百字新闻附图片的报道《十二个青年办起植保服务公司——南埕大队实行植保合同制,服务公司承包全大队防治病虫害任务,早季受灾仍获得丰收》附图片说明:南埕大队植保服务公司的植保员身带器械走向田间为晚稻防治病虫害。

这接二连三的重大新闻突破,给刚步入新闻行列的小叶,一个大惊喜,原来这几年宁德县新闻报道如火上添油,越烧越旺。

我看到小叶高兴的样子,急忙给她浇冷水,告诉她,县委报道组处境艰难。表现在本身没有新闻载体,纯粹为别人写稿,采用了,你才有成绩;反之,不被采用的稿件你所有努力等于零,这就是无效劳动,一般来说各占一半。这就是县一级报道组的“无奈”和“悲哀”!

我从辉煌业绩到悲哀,给小叶上一堂课,就是干这一行要准备“自讨苦吃”然后才能“其乐无穷”!

对于性格要强的叶辉玲来说,她心中有数。迫切要求我带她到农村蹲点,吃住大队,继续采访南埕大队后续发展。于是,我带她下乡漳湾五里洋千亩稻浪滚滚的田边地头,观察南埕青年战天斗地的实践现场。经过深入田头,入户采访。由辉玲执笔终于写出了“南埕农业服务公司业务兴旺”1982年10月22日,《福建日报》头版刊出。编者还配短评:“为农业技术承包叫好!读了今天的南埕报道,禁不住为农业技术承包这个新生事物叫好!其所以好,好在一个‘包’字上……”

抓住典型不松手,我和小叶不断总结经验,集中反映承包责任制、合同制方面,使新闻工作配合党的中心,发挥自己作用。

这一段我们抓住典型,好稿连连。如《福建日报》11月12日二版头条:“继续解放思想,坚决不走回头路——宁德县委常委认真学习十二大文件,决心把农业生产责任制长期坚持下去”。宁德县农村干部群众见报后,深受鼓舞。他们说报上说出了我们心里话,这一下使我们这颗咚咚跳的心稳住了,心里踏实了,“定心丸”治了我们“心跳病”,安心去搞好秋收冬种工作。

这一段,我们上山下乡,海岛农村,采写责任制稿件,在报上起到稳住人心,促进生产发展作用。如“下坂大队社员集资开辟生产新门路——养了奶牛再办奶粉厂”“种菇八百平方尺每方产菇三斤多——‘蘑菇状元’陈大泳种菇取得优异成绩”“种菇迷的追求——访洋中公社菌种站技术员、省劳模吴云森”“漳湾公社社队联办植保服务队”“发动社员开垦塘田种早稻——三都玠溪大队多收粮一千二百担”等。

汤银钗思想的继承者

这位曾被叶飞称为“红色第三代”的好苗子,刚从福建师大政教系毕业:一位身材苗条、容貌美丽、气质不凡的大学生出现在县政府内,大家开着玩笑称她是我们整个县委机关一朵美丽的牡丹花。谁知道她有一段不凡的童年经历。

她来到组上,我的报道组办公室只有两间,挤出一间做她宿舍,让她心情愉快有安居之地。当时,她搬来后,宿舍里只挂一张奶奶汤银钗的大镜框照片。她对我说:“我最崇拜奶奶了!我要像奶奶一样做人。”我听了辉玲回忆与奶奶一起生活了八年。又看到《传奇银钗》新书出版,随手写了一篇短文:《汤银钗思想的继承人——叶辉玲》。

“看了《传奇银钗》新书后,不禁联想起她的第二孙女辉玲,向我讲述童年的故事。她姐弟五个,她排名老二。从小过继给单身汉、地下老游击队员叶隆珂做女儿。从小跟奶奶、伯父一起在虎贝山区中洋里村生活。直到八岁,她妈妈陈美恩偷偷溜上山,就辉玲读书问题与奶奶伯父商量,让她下山住城里与姐妹弟弟一起读书。在童年记忆中,她是奶奶一手带大的。奶奶经常讲革命斗争故事,讲自己亲身经历与反动派政府作斗争,英勇受伤的经过,讲二次舍身救叶飞的勇敢斗争故事。告诉辉玲,要憎恨旧社会,热爱共产党。辉玲从小跟奶奶一起下田劳动,上山砍柴,吃苦耐劳,艰苦朴素。自幼养成‘爱憎分明,疾恶如仇’感情基础。”

到了工作以后,辉玲身上确有与众不同的地方。她爱憎分明,是非分清。她看不惯腐败现象。生活中抵制不正之风,工作上拿起笔奋笔疾书,与不良现象作斗争。

叶辉玲在报道组期间,写了多篇反不正之风的文章,如文:《福建日报》学习栏目专稿,“不纯与不足”“为‘明白人’开路”“有口还须有心”“包产到了户,集体要兼顾”等。《今日论坛》栏目有:“从小偷的‘乐园想起”“从难处下手”“切莫小看‘小意思’”“说人情”。锋芒所向直指社会歪风邪气,为端正党风呼吁呐喊。

叶辉玲写稿反映出她真实思想感情。我与她合作共事时间短暂,但也可以见端知末了。最给我深刻印象是,叶辉玲处理婚礼问题让我感叹不已。1982年2月来组工作,她已25岁,这年“五一”结婚。按宁德当地习俗,应该举办婚礼,发请柬,宴请,收礼金,会亲朋好友等,但是她统统免去。4月29日向我请假一天回福州,接着放假。5月2日就把新郎官范迪安带来宁德,送糖果给我们报喜讯。我问她为什么这样处理婚姻大事?她答:“组长,我29号回福州后,已写信向你说明了。”是呀,过一天,我才收到信。她信中说:“我与小范婚事以最简单的形式进行。我总是希望自己应该不同于社会上的庸辈。应该要有自己崭新精神面貌、理想、志向、道德和情操。”看信后我无语,只觉得小叶真有与众不同的性格,骨髓里是奶奶灌输的特殊素质。

离开报道组到福建医大校刊工作一年。她接到任命书,被大学党委提为宣传部秘书、校刊总编辑(正科)。她向我报喜。信中说:“宣传部长总以为他发现了我的价值,我总是顽固地认为,我的价值是一个客观存在的东西。不是因为被谁发现了才存在。所以,对这些我真的不以为然。”正是因为这种博大胸怀和志气,她在医大步步高升,宣传部副部长、宣传部部长,直至福州大学党委副书记,福建农林大学党委书记。 □ 戚仕浩