如同明嘉靖版《宁德县志》序言中所说,宁德“连山亘北,大海入南,水陆俱阻,货利不通”,千百年来陆上交通几乎全仰赖人力所辟道路,包括白鹤岭古官道、石壁岭古官道等。因此,从古代至近代,对于许多外地人而言,对宁德的第一印象恐怕非古道莫属。当他们沿着险峻的古道,翻越崇山峻岭,突然望见良田美池、城郭风烟的宁德县城,远眺三都澳的万顷碧波、山岛竦峙,惊喜之情可想而知。“海鹤雄观”“海阔天空”“沧海一粟”等摩崖石刻,正是被凝固在石上的感叹。

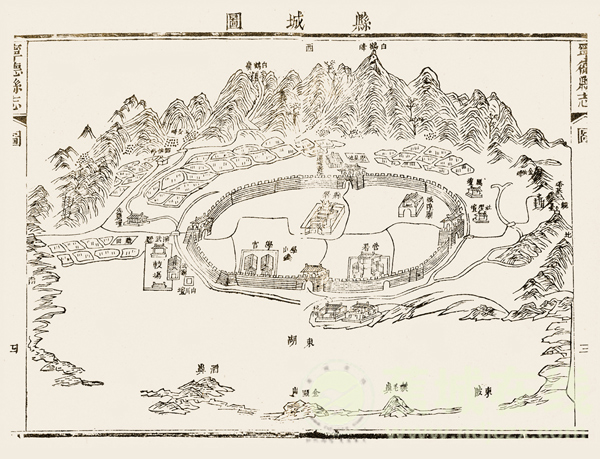

乾隆版《宁德县志》中的县城图

1842年8月29日,《南京条约》签订,福州、厦门被辟为通商口岸,外国官员、商人、传教士等陆续入闽,成为八闽大地上的新客。笔者近年发现了一些清末、民国时期西人来宁的文字记录,涉及传教士、海关洋员。这些文献与上述摩崖石刻一样,是古道历史文化底蕴的一部分。现予整理摘录,从中可知古道、古城经由“他者”注视之目光,会呈现出怎样的光景,而一些生动的描绘又使人恍如穿越百年。

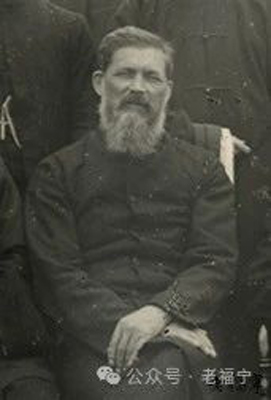

一 胡约翰

胡约翰(John Richard Wolfe,1834-1915),1834年3月17日出生于爱尔兰,英国圣公会传教士,1862年5月抵达福州,1866年1月25日成为第一位来宁的新教传教士,将基督教传入宁德,又于此后数年多次来访。

(一)1866年(清同治四年)

1866年1月17日下午,胡约翰偕信徒黄求德从福州乘船开始旅程,18日上午航至罗星塔,19日午前抵琯头,随后改为步行,下午至连江,20日晚到罗源,在罗源工作数日后,于25日晨前往宁德。

1月25日,起早奔赴福宁府的宁德。天气晴好,所以我一路或步行或坐轿,怡然自得。沿途的人们看见我,十分兴奋。许多人邀请我去他们的村子里布道。毫无疑问,相比于听道,他们更想让村民来瞧我。但我相信,还有许多人愿意聆听上帝的话语。一个男人邀我去吃午饭。我无暇停留,一路分发书册,路过了许多大的村庄。这里遍布着大小村子,景色十分壮观,高山深谷此起彼伏。若要描述,只能又搬出我在这片美丽的土地的其他地方说过的话。我善于赞美这风景,胜过去描述它。大约中午,我们到了一个大的村镇,称为“塔石”(Tak-sioh),意为“塔石”(Pagoda Stone)。我们在这儿休息,吃午餐,并向人们布道。他们提出把一栋房子卖给我传教,且如果我顺其美意安住下来,他们将非常高兴。午餐后,我们再次启程,途经一片风光极为美丽怡人的乡野。我们路过几个小村庄,往前走,又看到些大的在远处的山谷里。另有一个村子,高居山顶,有大约600到700间房屋……

我们提早抵达了“白雪岭”(Snow Mountain)的山顶,它得名于被皑皑白雪覆盖时的景色。站在这座山的山顶,宁德城突入眼帘。对我来说,它显得相当有趣。它就在那,像大多数我们见过的中国其他城市一样,在群山环绕的山谷中。但除此以外,海水流抵它的城墙,把许多大的商船引向它独特的城门。我在“白雪岭”顶上坐了一会儿,凝视每个角落的景色:城市在山谷中,周围群山耸峙,大海伸向远方。船舶迎风扬帆,载着货物驶向有人烟的地方。景色之壮观无法言表……

我已在这陡峭的山上沿石阶往下走了至少两英里路。下山使人身体疲乏,耗费了两个小时。到达城市时,天快黑了……

这是宁德第一次借新教传教士的视角展现在西方世界面前,而这次“亮相”与古道密不可分。

胡约翰

胡约翰一行所走的应当是白鹤岭古官道,即连接罗源、宁德的主干道,由罗源叠石入境宁德界首,过白鹤岭直抵宁德西门。该道是福温古道的重要一段,也是宁德通往福州的主干道,《闽峤輶轩录》载“系通省大道,最为扼要”。据明、清《宁德县志》记录,白鹤岭古道在南宋时期由宁德主簿丁大全开辟,但在此之前,应即有山道通行,因为曾任宁德主簿的陆游早已在文中提及。胡约翰所称“塔石”实为罗源的“叠石”村(“塔”与“叠”的本地读音相近),是古道上的重要一站。后又提及的“白雪岭”实为“白鹤岭”,据老者回忆,宁德旧时气候更为寒冷,白鹤岭覆雪的景象较今日更为常见。

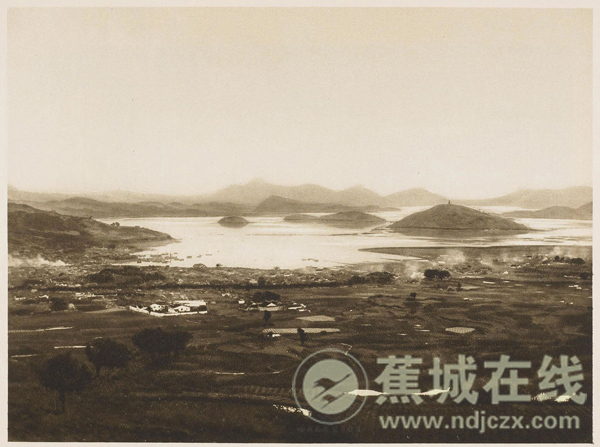

古道带来的俯瞰视角,使胡约翰对于宁德枕山襟海的地理环境一览无余。他对眼前美景煞费笔墨,不吝溢美之词。需要注意的是,因东湖塘尚未围垦,当时的宁德海域面积更广,涨潮时,船只可直抵县城,城外的“船头街”还设有霍童埠、福安埠、鱼货埠等码头以停泊船只。与此不同,宁德城内建筑给胡约翰的印象是一个模糊的远景,胡约翰补述道“那黑压压的屋顶仿佛当地人蒙昧的道德的外在表象”,这体现了早期传教士对异教文化的疏离。

(二)1870年(清同治九年)

1870年2月20日,胡约翰与黄求德从福州出发,22日午时抵达罗源,夜宿起步,23日中午抵达岚口,24日途经二都来到宁德:

第二天一大早,我把传道员留在身后,继续上路,前往宁德。我越过高山,向着大海的方向迈进。在最原始的风景中穿行了几个小时后,有一个岚口的基督徒做我的向导。我们到达了海边的二都村,海景非常迷人。

胡约翰此行所走的是罗源至宁德的另一条路线。自古以来,有数条古官道翻越罗源与宁德之间的界山。除白鹤岭道、飞鸾岭道外,还有一条是翻越“福源岭”(今凤凰山)的岭道。据文史学者甘峰先生考证,因胡约翰此次途经岚口,其所走的应为翻越“福源岭”的岭道。该道无石阶砌筑,现已成乡间小道。

(三)1873年(清同治十二年)

1872年12月28日,胡约翰结束休假,回到福州,短暂休整后决定到各县巡视。1873年2月21日,胡约翰再次从罗源经由岚口、二都,来到宁德:

第二天早饭后,我动身前往宁德。如果说前一天在罗源爬山有些费劲,那么今天早上在宁德登山则要艰难得多。我们沿着山坡往下走了两三个小时,到达北部海岸线旁的一个大的村子——二都。当我们一路下山,景色简直迷人极了。目之所及处处是崇山幽谷,花木繁盛,遍布四野。而那湛蓝的海水平静地在我们下方休憩,就像流银泻洒在远处,在朝阳下闪烁光芒。这样的景象在别处难得一见。二都村是一个非常重要的村庄,是众多沿海居民聚集的中心……当我在二都的时候,意外地遇到了我们在宁德的房东……他陪我回到宁德。我们沿着海岸走了好几个小时,左边是高耸的群山,右边是向远方延展的大海。在其他国家,在不同的情况下,穿越如此壮丽景色的旅行是极尽奢侈的。但是,这里的道路又光滑又崎岖,十分惊险,使人战栗不已,担心突然跌落到可怕的山涧谷底。毫无疑问,这种可能性使旅人小心翼翼,无法享受或欣赏大自然在他左右前方呈现的“崇高而美丽”的展览。行路之难摧毁了所有的诗意。愁眉不展的旅行者注定要在惊栗中继续前行,眼睛紧盯着脚下,在危险的道路上选择落脚之处。

几个小时后,我们进入了宁德谷地,并将在此继续工作。我们终于得暇,可以自在地注视宏伟的山峰。它环抱着“宁静和道德”之城,这是“宁”和“德”两字的意译。天鹅峰(Swan Hill Peak)尤其吸引我们的注意。在群山中,它像巨人般耸立,因山顶时常招来白雪覆盖,为自己赢得了这个美丽的名字。我第一次到访宁德已是多年以前。当我从南边走近它时,我在天鹅岭(Swan Mountain)上第一次看见了这座城市。我是第一位到此的新教传教士。

胡约翰此行所走的道路与1870年相同,详述了二都至宁德的海边道路,其危险程度似乎不逊白鹤岭古道。胡约翰对宁德的了解大有进步,对“宁德”一名的字面解释相当准确,对白鹤岭的称呼也由早先的“白雪岭”变为更贴近本名的“天鹅岭”,对宁邑主山“白鹤峰”的描摹相当形象。

(四)1876年(清光绪二年)

1876年4月,胡约翰牧师陪同香港维多利亚主教包尔腾(John Shaw Burdon,1826-1907)巡视福建教务,从福州经罗源、下漈、河洋,来到宁德。

在行坚振礼之后,我们向北翻越群山,前往12英里外的宁德城。我们在天黑前抵达,受到众多基督徒的欢迎。他们聚集在此,拜会主教。宁德坐落于美丽的山谷中,被雄伟的城墙环绕。当海潮涌入时,东面的城墙就被潮水冲刷。离我第一次到访此地已过去九年。当我站在天鹅岭俯瞰城市时,我祈祷上帝引导这座城市的百姓敞开心扉,接受我带给他们的和平与和解的消息。

胡约翰虽已来宁多次,但对景色的赞叹之情仍然洋溢笔端。对于这次视察,包尔腾在其报告中也概述了路上情况:“访问传教分站是非常有趣的经历,但在乘轿旅行的三个星期里,没有一个安静的、可休息的地方,令人相当疲惫。我们总共走了大约300英里的路程,参观了其间的主要站点……首先值得注意的是我们在各地所受到的友好接待。一路上,我们经过或熙来攘往、或人迹罕至的路,穿过城镇和村庄,翻越小山和高山,有些地方人口密集,有些地方荒无人烟。但是无论经过哪里,无论人是多是少,无论是穿过拥挤的城市,还是只是偶遇路人,我不记得有人对我们恶语相向。”

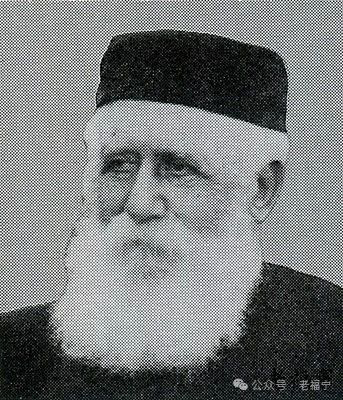

二 赫真信

赫真信牧师(Arthur Blockley Hutchinson,1841-1919),1841年8月生于英国伦敦,1871年10月起在香港从事教育传教工作。与一些传教士不同的是,他对中国传统文化产生了浓厚的兴趣,热心从事《孟子》等儒家经典的译介工作,可称早期汉学家之一。1874年(清同治十三年)10月,赫真信到访福州,受胡约翰邀请外出巡游。两人既是同行,又是校友,共同度过了约三个星期、三百五十英里的旅程。

赫真信将此次福建之行的日记汇编成了一篇游记,游记刊登在著名的英文汉学刊物《中国评论》(The China Review)上,日记刊登在《圣公会传教通讯》(The Church Missionary Intelligencer)上。赫真信汉学家兼传教士的双重视角,使其文字别具一格、妙趣横生。以下为宁德部分游记、日记的节选,另添加小标题、日期。

(一)罗宁古道(10月16日)

游记:雾气凝滞变成了一场豪雨。在河洋和宁德间的13英里路程中,我们已经走了8英里。为了确保在日落前抵达,我们决定不再逗留。离开歇脚的屋子,我们经过一片巨大的柏树林:齐整的树给这条路镶上了边,组成了一条壮丽的林荫大道。我们穿行在别具风姿的古树间,向左下方看着山峰、山谷和肥沃、起伏的土地,直至浓雾遮断望眼。就这样游历了一英里的美妙旅程后,道路一个右急转,把我们带到了已翻越的高山的边缘。

赫真信

日记:出发去宁德。我们很快从山谷开始上坡,经过一个美丽的村子。村子样貌迥异,充满古朴的山区风情,令人起敬。我们在山顶的一个休憩处停下来吃午餐。主人是一个基督徒,他见到我们似乎很高兴。令人遗憾的是开始下雨了,雨不仅遮住了眼前的景色,也使下山变得异常危险。

(二)白鹤岭古道(10月16日)

游记:在我们身下是一段独特的石阶,约四英尺宽、两英里长。我们将沿此拾级而下。周围苍松挺立,庄严肃穆。左右,山峦隐退,清流奔泻,直没入绿荫深处。宁德城大约在四英里外,被城墙环绕。城墙下流淌的,是不知历经多少春秋的海水。在这宏伟的海湾中央,耸立着一座如画的小岛,一座塔冠于其上。云雾在我们下山时逐渐消散,四野较大的村庄这才清晰可辨。同时,一队小巧的帆船和渔舟,又给风景注入了生机和活力。全神贯注于景色之美,未虞旅途之险,此时脚下一个急停,才发现带头的轿夫跌倒,胡约翰从轿上几乎摔到了悬崖边。这石阶饱经沧桑,因为水汽氤氲,非常湿滑。我们费力地走了一程,才接近平地。当我们想到要设计这么一条宜于通行的道路,并要时时抵御洪流的威胁时,我们更加坚信中国自古以来便有出色的铺路人和卓越的匠人。这有城垛的城墙引发了一些军事话题。我们不得不指出,在这样狭窄湿滑的道路上,要调集一支欧式军队,将是何等的困难。在满是泥泞田地的山谷里,他们又该是怎样寸步难行。在这里,运送行李辎重一般只能靠苦力肩扛。正如我们频频遇到的沿阶而上的担夫,他们三三两两,挑着满满的运往福州市集的粮食或茶叶。

日记:这条路由狭窄而不规则的石阶组成,非常光滑且不平。一个踉跄就可能使人坠下悬崖,崖深一千英尺甚至更深。石阶全长超过两英里,从上至下生长着高大的柏树,组成了一条壮丽的、向下的林荫大道,城市就位于下方,和拥挤的民居、数千的百姓,一起被巨大的有城垛的城墙环抱。在海水扬波处,星罗棋布着许多小岛,这洋洋大观使我想起伊尔弗勒科姆市(Ilfracombe)。

(三)石壁岭古道(10月19日)

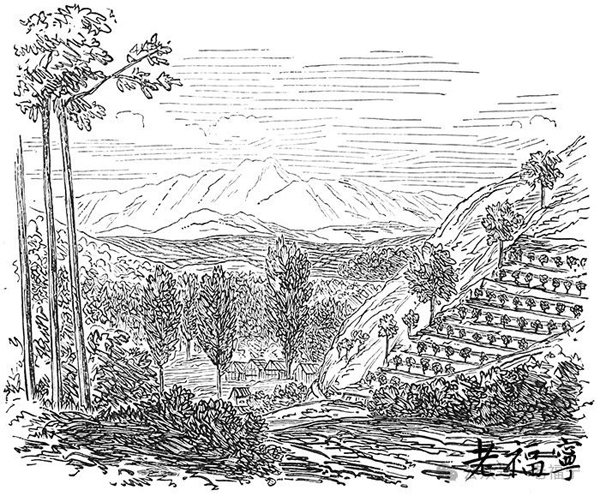

游记:接近中午的时候,我们登上一座名为“橄榄”的山(Mount of Olives)(译者注:胡约翰1873年记录中也曾提及,并记其读音为Ko-langsang)。我们每走一步,景色都愈加野性和雄伟。两边的深谷尽披绿衣。每个凸起的尖峰上都生长着林木,它们扎根在粗砺的砂石上,直指苍穹。山洪沿着陡峭的山坡冲刷下来,而与此同时,每块可用的平地都被开垦来种植大米。我们继续上山,抵达一片房屋,居民都是基督徒,有15人每夜聚集祈祷。我们继续前行,过了一座桥,进入岭尾。一路都在上坡,道路崎岖陡峭,约6英里长。在我们下方是河流下蚀形成的深谷。对面的山峰几乎垂直矗立,被植物覆盖,传说从未有人登顶。老虎和其他野兽居住在难以企及的高地。值得庆幸的是,我们也不希望看到任何比村里的狗更凶猛的动物。沿途景色之壮美难以言表,目之所见就足以偿还旅程的辛劳。

宁德老照片,约1906-1909

日记:大约中午时分,我们继续赶路,经过一片水源充沛的平原,随即开始在群山间攀登。我们拜访了住在橄榄山上的几户基督徒家庭。有15个人每晚聚集祈祷,其中六七个准备下次领洗。这些房子坐落在山坡上,密林掩映,宛如一幅绝美的图画。下面是一个种满作物的山谷,溪水带着水花,在岩石河床上奔流而去。四周高处的瀑布发出阵阵轰鸣。

我们犹如被带入仙境。面前出现了一个山口,经过这个山口,我们沿着狭窄的小路一步步往上,走了六英里多,脚下是悬崖,头上是高耸的峭壁,由黑色的岩石组成;而在峡谷的对面,垂直的崖壁被青翠的树木所覆盖,仿佛漂浮在空中。当地人说,从来没人踏足这些荒山之巅。这为老虎和山猫提供了安全的藏身之处,而山下的灌木丛中还有许多鹿。这山谷名声之显,犹如林恩山谷之于北德文郡的游客,但面积更大。更令人惊奇的是,当我们到达岭尾山口时,我们发现这里并非凄凉的荒野,而是一个高度开垦的地区——茶区。我们来到了西乡山区,平地被耕作稻田,圆顶的山坡上种满了成排的茶树,一直到山顶。在这个地区800平方英里的范围内,有400个村庄。从房子的外观看,当地人比较富裕。男人们有近似犹太人的面容,女人们有令人喜爱的率真,没有生活在平原上的人的扭捏造作。

除白鹤岭古道,赫真信此行还踏足石壁岭古道。石壁岭古道是旧时宁德县城通往西乡(洋中、石后、虎贝一带西部山区)以及古田、屏南、上府(闽北地区)等地的咽喉要道。据清乾隆版《宁德县志》记载,“先时半岭石壁峭削难行,至国朝康熙丙戌,邑人王天行劝募垦辟,遂成坦道,并栽树以阴息行人,人皆德之。”据文史学者陈仕玲《石壁岭古官道探古》,该道的开辟时间最迟不晚于唐宋时期,因南宋梁克家《三山志》就已出现“石碧(壁)”“赵公桥”等地名。

石厝(石后)景色

相比于胡约翰,赫真信观察更加细致,生动讲述了古道之险峻和景色之壮美。这些也是古人屡屡着墨描绘的,例如清乾隆版《宁德县志》言白鹤岭古道“石蹬崚嶒,迂回百折,盘空而上,至其巅俯而下视,直疑身在天上也。岭道旁石壁峭削,上连烟霄。”明进士林保童形容石壁岭古道:“绝壁藤萝绕,行人上下攀。”这些与传教士的文字可称跨越古今中外的“互文”。

赫真信还提及了白鹤岭古道两旁的树木,据清乾隆版《宁德县志》记载,“国朝雍正年间,邑人詹孔传栽树白鹤岭道旁,今已濯濯”,邑人王天行也曾在此“遍栽松木,俾行人有所憩息。”据陈萍《白鹤岭古官道》一文忆述:“后人在太尉宫旁大榕树下仰望白鹤岭,犹如一条玉带,从南漈山左侧的山巅蜿蜒而下,两旁宝塔式参天大树一棵接一棵,傲然挺立,直插苍穹,诚蔚然壮观也。”如今,白鹤岭古道旁还有若干古树,已被列为福建省古树名木。

西乡是著名的山区、茶区,因土地资源有限,从平地至山坡被开垦种植大米或茶树,正如清乾隆版《宁德县志》所言“宁阳僻际海陬,垦山作亩,生植鲜少而懋。”西乡民风淳朴,特别是妇女自信乐观,给到访的多位西方人留下了深刻印象。 □ 李伟